ビジネスアイデアはどこから生まれるのか?①

この記事ではビジネスアイデアを概観するとともに、ビジネスアイデアを生み出す頭の働かせ方のポイントと発想プロセスの型の全体像について説明します。そのうえで、本コラムの構成をご紹介します。

ビジネスアイデアを発想する頭の働かせ方とは?

ビジネスアイデアを生み出す本質的な頭の働かせ方は同じです。それは、「どのような当たり前を疑うのかを意識する」と「具象と抽象を行き来するように思考を巡らす」の2点です。この二つの原則を徹底することができれば、ビジネスアイデアはスムーズに出てくるようになります。

まず、「どのような当たり前を疑うのかを意識する」についてご説明します。優れたビジネスアイデアにはある共通点があります。それは、場所、価格、手間、時間あるいは技術に関する「当たり前」を疑い、イノベーションを起こしている点です。当たり前と思われていることがもし当たり前でないとしたら?と考えることで、これまでにないサービスを生み出すヒントをつかんでいるのです。

ウォークマンは「音楽は室内でじっとした状態で聴くもの」という当たり前を疑い、コンビニは「買い物は日中に行うもの」「複数の日用品を買うには複数の店舗を回る必要がある」との当たり前を疑い、それぞれ製品やサービスを形にしたと想像されます。

一方、顧客の当たり前だけではなく、事業実施側の当たり前を疑ってみることでもイノベーションは生まれます。「宅急便」という小口配送サービスの市場を切り開いたヤマト運輸は「大口の荷物を一度に多く運ぶ方が合理的で利益になる」という運輸業界の当たり前を疑うことを起点にしました。

ただし、当たり前を疑うのは非常に難しいです。「当たり前」は空気のような存在だからです。そもそも疑う以前に、認識さえされていないのです。だからこそ、日常に潜む「ちょっとした違和感」に敏感に過ごすことが大切です。「アイデア」は当たり前の生活を送っている日常にこそ隠れています。

なお、特に革新的なサービスを生み出しやすいのは、私たちが「無意識に不承不承受け入れている」当たり前です。2002年に日本に進出したアイロボット社の掃除ロボット「Rumba」が疑った当たり前は「掃除機はホースを持って自分で動かすもの」です。この当たり前は、面倒くさいが解決しようがないから仕方がない、と諦めていることから生じています。しかし、はじめにスイッチを押しさえすればあとは勝手に掃除をしてくれるプロダクトは、解決をあきらめていた当たり前(潜在的なニーズ)を顕在化させることに成功し、爆発的なヒットとなりました。

言い換えれば、新たな市場が生まれやすいのはポジティブな当たり前よりもネガティブな当たり前です。顧客が自覚していないペインですから、顕在化されれば一気に市場が出来上がる傾向にあります。

二つめは「具象と抽象を行き来するように思考を巡らす」です。

新しいアイデアは「理詰め」では決して生まれてきません。理屈っぽい人と発想の豊かな人のイメージは対照的なので、論理と発想は水と油のように感じさえもします。ただし、ことはそう単純ではありません。発想にはある程度の論理性も必要だからです。ここで論理と発想の関係について少し考えてみたいと思います。

新しいビジネスアイデアの特徴は独自性と新規性にあります。「独自性」とは発想者のオリジナリティ、つまり普遍的ではなく個人的な着眼点が入っていることを意味します。また「新規性」とは、これまでのビジネスモデルもしくは製品・サービスにはない新しさが含まれているということです。

論理的に思考するだけでは独自性も新規性も出てきません。なぜなら論理とは普遍的で再現的なものだからです。同じ論理的な筋道で思考すれば、10人でも100人でも一つの同じ結論に至ります。人によって異なる結論に至るのであればそれはもはや「論理的」ではありません。また、昨日でも明日でも10年前でも100年後でも論理的に考えて得た帰結は変わりません。思考のタイミングや時期で新しいものが出てくるようでは、これも「論理的」とは言えないからです。論理には「再現性」があるのです。

顧客の課題を特定し、その原因を分析し、それを解決するソリューションを考察し、プロダクトを開発するという、一連のサービス開発をすべて論理的に行ったらどうなるでしょうか。どのサービス開発者も同じプロダクトに行き着き、その市場は互いに差別化を図ることのない競合製品ばかりのレッドオーシャンになってしまいます。

発想には論理を超えた「飛躍」の思考がどうしても必要なのです。そして飛躍する発想プロセスの部分は、再現性も普遍性も存在しません。まさにアートの世界です。

では、逆に論理的に考えさえしなければビジネスアイデアは出てくるのでしょうか。筆者はある程度の論理性がビジネスアイデアには必須と考えています。「空想」や「夢想」と「発想」の違いがここにあります。

「もし自分が魔法使いになったら、瞬間移動で世界中を旅し、美味しいものを食べ尽くす。」は空想です。現実には実現が難しい、あるいは現実離れした非現実的な想像といえます。また、「いつか宇宙に行ける時代になり、地球以外の惑星で暮らす生活を楽しむ」は夢想です。実現可能性があるかもしれないですが、現在の技術や状況ではまだ非現実的な未来への想いといえます。「街中の人々が座るベンチを「ソーラーパネル付き」にして、公共のUSB充電ステーションとしても使えるようにする。」は発想です。

空想や夢想と発想のどこに違いがあるかお判りでしょうか。

上記の例を踏まえると、発想に関する2つの特徴が浮かび上がってきます。発想には「手段」や「手法」(ソーラーパネル、USB充電ステーションなど)の情報が含まれていること、また、それらが論理的に関係しあっている(屋外のベンチは常時太陽を受けている→ソーラーパネルは光を電気に変換する→公共のUSB充電ステーションにすれば街中の人々に電気を提供できる)ということです。

加えて、ビジネスアイデアを形にするには多くの他者の協力が求められます。それを実現させる過程の中で協力者にビジネスの価値や意義を伝え、巻き込む際にも論理性が大切です。ビジネスにかける情熱は何よりも大切ですが、感情だけが先行した支離滅裂な話ではだれもついてこないでしょう。

発想とは「意外な合理性を発見すること」です。優れたビジネスアイデアには、意外性があるけれど、理にはかなっていると人々が感じられるものです。

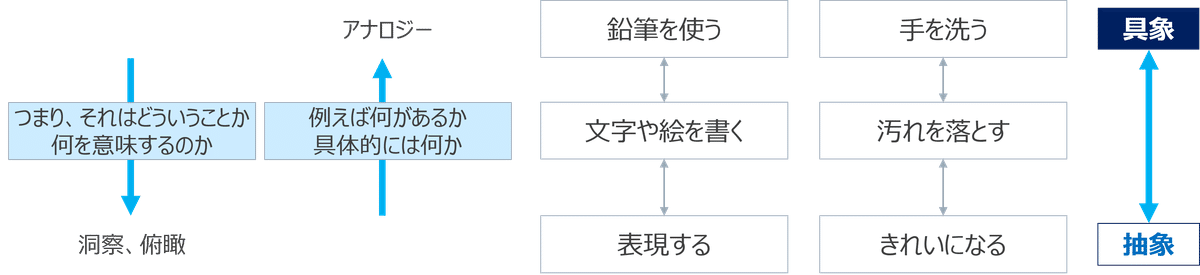

それでは、論理と非論理(論理の飛躍)の両面が発想に必要だとして、両者をどのように組み合わせればアイデアは出てくるのでしょうか。大切なのは論理性と非論理性を明確に分けて思考を行うことと筆者は考えています。また、それをスムーズに行う方法が「具象と抽象の行き来」です。具象化思考では「例えば何があるか?」「具体的には何か?」と問い、抽象化は「つまり、それはどういうことか?」「要は、何を意味するのか?」と問うことと考えればわかりやすいかもしれません。

具象とは具体的で形や実体があり、直接目に見えたり触れたりできるもの、または具体的にイメージできるものを指します。抽象とは具体的な事物や現象から共通点を抜き出して得られる概念や一般的な考えを指します。何が具象で何が抽象であるかは一概に言えません。比較の問題だからです。

「鉛筆を使う」→「文字や絵を描く」→「表現する」という流れは抽象化を、「きれいになる」→「汚れを落とす」→「手を洗う」の流れは具象化です。「文字や絵を描く」は「表現する」と比べれば具象的ですし、「鉛筆を使う」と比べれば抽象的です。

ちなみに抽象化や具象化には一つの正解があるわけではありません。抽象的なレベルで論理思考を行うと普遍性と再現性の制約がかかってしまうのに対し、抽象と具象を行ったり来たりすると、この制約が外れて独自性と新規性を獲得できるのです。具象と抽象を行き来することにより、「意外性のある合理性」が実現するのです。

本連載コラムの内容を書籍化しました。ぜひ、ご一読ください!