ビジネスアイデアはどこから生まれるのか?③

発想プロセスを「見える化」する

とはいえ、そう簡単に実現性と創造性を兼ね備わったアイデアなど、都合よく出てくるものではありません。革新的な製品やサービスをローンチさせたアントレプレナーや企業に勤める新規事業開発担当者たちは、何に着目し、どんなインスピレーションを得て、アイデアを形にしたのでしょうか。頭の中を覗き見ることができれば良いのですが、それは不可能です。そこで、本書では既存の代表的な製品・サービス事例を元に、着想や発想に関する思考の流れをパターン化しました。これにより、サービスを構想し、具体化していく発想プロセスを追体験することができるようになります。本書では世の中で成功しているビジネスアイデアの発想の型(フレームワーク)を6つにまとめています。出来上がったサービスとその開発経緯の情報をもとに後追い的に解釈を加えて体系化したものであるため、本書の通りに発想してビジネスアイデアが作り上げられたと証明することはできませんし、その保証もありません。あくまで想像の域を超えません。また、他にもビジネスアイデアを生み出すプロセスがないとは言い切れませんし、おそらくあるのでしょう。しかし、数多くの成功しているビジネス事例を元に体系化しているので、大半のビジネスアイデアはこの中のいずれかに該当すると見なすことができると考えています。つまり、6パターンを使いこなせられるようになれば、何もないところから始めるよりもビジネスアイデアは格段に発想しやすくなるというわけです。

ところで、そもそもなぜビジネスにアイデアが求められるのでしょうか。それは以下2つのことがサービス開発の現場で求められているからです。

・新たな提供価値(What)を見出す

・新たな解決方法(How)を見出す

新サービスが市場の中で一定の存在感を発揮するためには、既存のサービスにはない価値を顧客に提供しなくてはなりません。サービスの提供価値に独自性や新規性が求められるのです。一方、どんなに魅力的なサービスを思いついたとしても、その提供方法が具体的に明らかになっていなければ、「絵に描いた餅」に過ぎません。ドラえもんの「どこでもドア」や「4次元ポケット」はあったらどんなに素晴らしいか分かりませんが、これらを具体化する方法が明らかでなければ空想の域を超えることはできません。

つまり、ビジネスアイデアには「何をやるか(提供価値)」と「どのようにやるか(解決方法)」の2つがあり、両者を組み合わせながら創造性と実現性の両立するアイデアを導き出すという観点が大切なのです。

なお、多くの発想法は両者をまとめて扱っていますが、それぞれ使う局面が異なるので明確に分けて扱うのが実務上望ましいと筆者は考えています。

次に、それぞれに対応する発想の型をご紹介します。

<新しい提供価値(What)を見出す発想プロセス>

第一は「新しい提供価値(What)を見出す」です。

市場にインパクトをもたらし、人々の日常や社会に変化ないし変革をもたらすプロダクトにはある共通点があります。それは、顧客に対してこれまでにない新たな価値を提供しているということです。ソニーが1979年に発売した携帯型カセットプレーヤーの「ウォークマン」は、屋外で歩きながら高音質で音楽を聴くことのできる、当時としては画期的な製品でした。ウォークマンが登場する前、音楽を楽しみたいときは、リビングルームで聴くものでした。良い音で聴くには、プレーヤー、アンプ、スピーカーなどのオーディオセットが必要だったからです。このプロダクトは、音楽体験に新たな価値を創り、「パーソナルオーディオ」という市場を切り開くことに成功しました。ウォークマンをはじめ革新的な製品やサービスの多くはプロダクトアウトの観点で生まれています。

「プロダクトアウト」とは、自社の技術力や独自のアイデアを基に製品やサービスを開発し、それを市場に提供するアプローチのことです。プロダクトアウトによるサービス開発が革新性を持ちやすい理由は、既存市場の競合サービスがひしめく中ではなく、市場そのものを創り出す特性があるためです。別の言い方をするなら、顕在化している顧客の課題に向き合う(マーケットインアプローチ)のではなく、先にサービスを提供することで顧客ニーズを“開発”する形をとります。iPhoneがなかった時代には電話とカメラとSNSと音楽と方位磁石が一つになってポケットに収まる状態を誰も想像できませんでした。

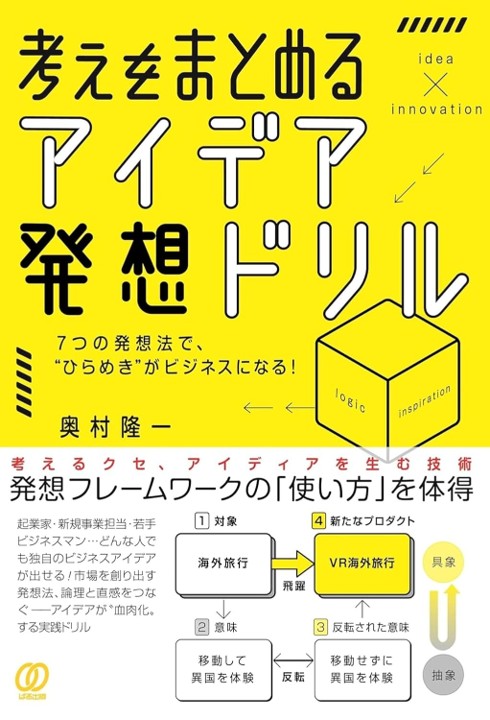

プロダクトアウトに基づくサービス開発は新たな価値を市場に提供することに焦点を置きます。そこで、既存のサービスや製品が持つ価値とは異なる価値を考え出す必要があります。新たな価値の発想の型には「意味反転型」と「類似連想型」の2つがあります。前者は既存の製品やサービスの持つ目的や機能などの「意味」をひっくり返すことで全く新しいアイデアを生み出す方法、後者は既存の製品やサービスの本質的な価値を持つ「似たもの」を連想し、違いや特徴を比較することによっても革新的なビジネスアイデアを生み出す方法です。

<新たな解決方法(How)を見出す発想プロセスその1>

第二は「新たな解決方法(How)を見出す」です。

プロダクトアウトのアプローチによるサービス開発は成功すれば大きなインパクトをもたらしますが、成功確率は低い傾向が見られます。顧客に実際にサービスを当ててみないと「刺さるかどうか」はわからないからです。

今や中国や韓国、台湾に押され気味ですが、バブルが崩壊する1990年代半ば頃までは、我が国は「ものづくり」に強いとされ、国内メーカーをはじめ多くの大企業がプロダクトアウトで製品やサービスを生み出し、その中の一部はヒット商品となりました。開発現場では、「良い製品は必ず売れる」という信念が根底に持ち、顧客のニーズを深く調査する前に、自社の強みや技術を優先しがちでした。需要とマッチしないリスクがありましたが、当時はまだ生活者の需要総量が供給総量を上回っていたため、プロダクトアウトの負の側面は顕在化しませんでした。しかし、世の中が成熟化し、ありとあらゆるニーズに応える製品やサービスが過剰に供給される今日、顧客のペインやニーズへの共感を後回しにして新規事業を考えることのリスクは日増しに増大しています。

そのため、「千三つ」(千の新製品が出ても、長く残るのはせいぜい三つくらい)と言われる新規事業の実現の困難さを乗り越える方法として、プロダクトアウトに代わりマーケットインのアプローチが主流となってきました。

マーケットインとは、市場や顧客のニーズを徹底的に分析し、それに基づいて製品やサービスを開発するアプローチのことです。「顧客が欲しいものを作る」という姿勢を根底に持ち、ニーズを的確に捉えることで売れる可能性が高まります。

マーケットインに基づくサービス開発は顧客の抱える問題やニーズに寄り添い、その解決を通じて新たな市場を創り出すことに焦点を置きます。顧客課題起点の発想の型には「組み合わせ型」と「相反両立型」の2つがあります。前者は既存サービスと異質な何かを組み合わせることで、顧客の問題を解決するアイデアを生み出す方法、後者は顧客が持つ相反するニーズを同時に解決するアイデアを生み出す方法です。

マーケットインには、顧客の声に過度に依存する結果、革新的なアイデアが生まれにくいという欠点があることは前述の通りです。そこで、今ある顧客の課題に着目するだけでなく、潜在的な課題を発見する発想プロセスが重要になります。

本連載コラムの内容を書籍化しました。ぜひ、ご一読ください!