ビジネスアイデアはどこから生まれるのか?②

エレベーターホール問題

アイデア発想にたびたび出てくる「エレベーターホール問題」でご説明しましょう。お題は以下の通りです。(「問題解決のア-ト」(ラッセル・リンカ-ン・アコフ、建帛社、1983年)をもとに作成)

- エレベーターが一台しかない高層ビル

- ボタンを押してもすぐにエレベーターが来ない

- 利用者はエレベーターホールでいつもイライラし、クレームが発生

この問題を解決してください

論理的に考えるなら、解決策はたとえば次のようになります。

- 「低層階への移動は階段を使うように促す」

- 「特に混雑する出社とお昼の時間帯を部署ごとに分ける」

- 「エレベーターの速度を上げる」

しかし、答えは意外にも「エレベーターホールに鏡を設置する」です。真の顧客のペインは「エレベーターを待つ時間が退屈」だからです。この問題が取り上げられたのは40年前ですので今の技術ではもう少し別の答えも考えられます。例えば液晶パネルでビジョン広告を表示する、ラジオ日経を流すなどでしょう。

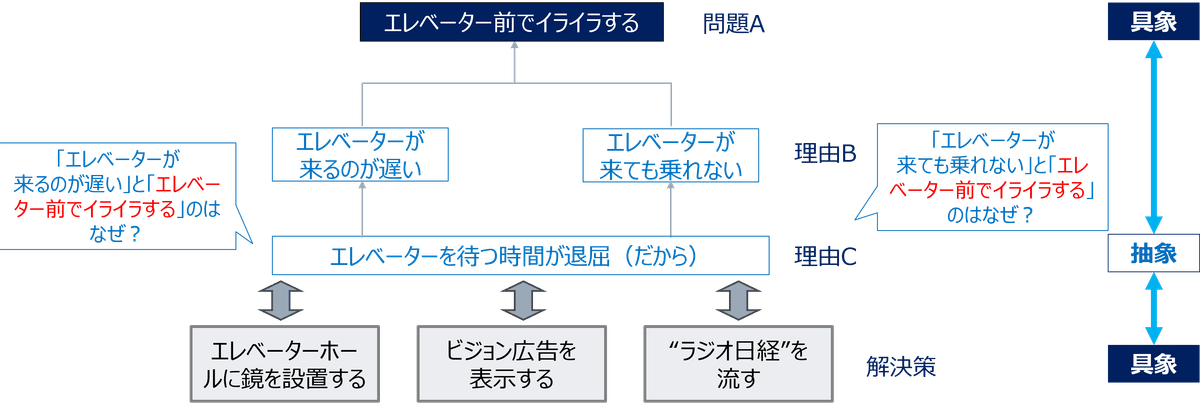

この答えに行き着く思考のプロセスを図化すると以下のようになります。

エレベーターが一台しかない、ある高層ビルの「エレベーター前でイライラする」という問題は具象的です。その理由を考えるという頭の働かせ方は「抽象化思考」です。よってそこから出てきた答えである「エレベーターが来るのが遅い」や「エレベーターが来ても乗れない」は、最初の問題よりも一段階、抽象化されています。さらにその理由を深掘りした「エレベーターを待つ時間が退屈」というのは、二段階抽象的で、これが本質的な顧客の抱える問題といえます。具体的な問題(A)を突き詰めて真因(C)を導くプロセスは論理的のようでもあり、非論理的でもあります。原因を探る態度は論理的ですが、必ずしもだれもがこの真因にたどり着くわけではないからです。一方、論理的に考えると「エレベーターが来るのが遅い」のであれば「速度を早くする」、「エレベーターが来ても乗れない」のであれば「台数を増やす」「大きくする」といった月並みな回答になってしまいます。

具象から抽象へ向かう発想プロセスにおいて「つまり、それはどういうことか、何を意味するのか」という洞察や俯瞰の思考回路を活性化することで論理の制約から外れ揺らぎが生じます。洞察にそれぞれの人の物の見方が反映されるため、発想に広がりが出てくるのです。

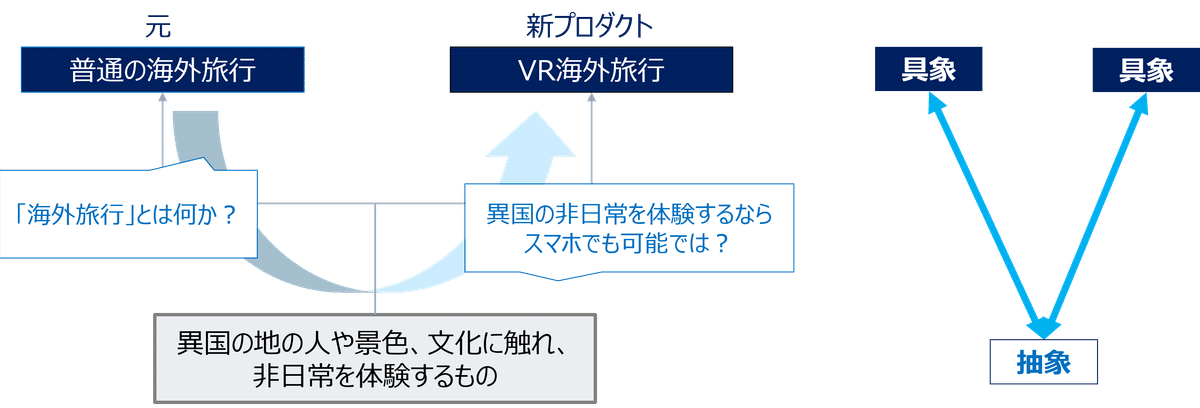

具象的なものを一旦抽象化した上で、具象化すると発想の飛躍が自然に行えるようになります。

例えば、コロナ禍に注目されたVR海外旅行について考えてみましょう。VR(仮想現実)技術を用いて疑似的に海外旅行ができるサービスです。まず普通の海外旅行を抽象化します。先ほどと同様に「海外旅行とはどういう行為か、それは何を意味するのか」を問います。例えば「異国の地の人や景色、文化に触れ、非日常を体験するもの」でしょう。今度はこれを具象化します。具象思考は「例えば何があるか、具体的には何か」です。近年、スマホを使えば海外の情報は国内にいてもリアルタイムに得ることができます。グーグルアースを使えば、地球の裏側の街に降り立つこともできますし、LINEを使えば海外に居住している友人とまるで目の前に相手がいるかのように自然に会話ができます。「異国の地の人や景色、文化に触れ、非日常を体験する」ことなど、VR技術を使えばスマホやPCでも可能ではないかという問いを立てることは十分に可能です。スマホの向きを変えれば自分の好きな方角の景色を見れたり、現地のガイドと直接やり取りをして、ショッピングを行えたりするライブツアーなどが提供されています。

「ビジネスアイデア」とは何か?

大阪市にある「オルファ株式会社」の創業者、故・岡田良男氏は、戦後の日本で、進駐軍のアメリカ兵が板チョコをうまく割りながら食べている姿を観察し、カッターナイフを発明したといわれています。切れ味が鈍った刃物を効率的に再利用できるようにするにはどうしたらよいかを常に考えていたからこそ、板チョコのように切れ目を入れておけば、簡単に折れる仕組みが便利であると気づいたのです。

https://www.olfa.co.jp/products/10767.html

ガラスの破片(よく切れる性質)と板チョコの折りやすさを参考にし、「切れ目を入れた刃を折ることで新しい刃を露出させる」というアイデアをナイフに応用 したこの製品は、今や今や世界中で欠かせない文具品となりました。すぐれたビジネスアイデアの事例と言えます。

皆さんは誰かに「ビジネスアイデアとは何を指すのですか」と尋ねられたとき、きちんと答えられるでしょうか。

「そんなのかみ砕いて説明するほどのものではない。ビジネスアイデアはビジネスを実現するアイデアだ。」と伝えるでしょうか。一般的な「アイデア」との違いは何か、ビジネスモデルとはどう異なるのか明確でしょうか。普通に使われる言葉ほど、その意味を問われると答えに窮してしまうと思われます。本書はビジネスアイデアを生み出す発想力を鍛えることを目的にしていますので、あいまいなまま進めるわけにはいきません。

①「カフェで猫と遊べるスペースがあったら面白いかも。」

②「猫と遊べるスペース付きカフェを提供し、入場料と飲食の売り上げで収益を上げる。」

②は「ビジネスアイデア」ですが、①は単なる「アイデア」です。

本書ではビジネスアイデアを「既存の市場にない新たな価値を提供することで収益を生み出す可能性を秘めた発想」と捉えています。いわゆる「アイデア」が新しい発想や創造性に重点を置くのに対し、ビジネスアイデアはさらに実現性や収益性を考慮する点に違いがあります。

では、ビジネスアイデアとビジネスモデルは何が違うのでしょうか。上記の例を「ビジネスモデル」として表現すれば次のようになります。

「都心部で猫カフェを展開し、以下の収益構造を設ける

・ 収益源: 入場料(1時間1,500円)、飲食メニュー、猫グッズの販売。

・ ターゲット: 動物好きの20〜40代女性。

・ 運営方法: SNSでマーケティング、予約制システムを導入して混雑を防ぐ。」

・ 特徴: 収益構造、ターゲット市場、運営方法などの全体像が具体化されている。

・ 目的: 実際に収益を上げ、継続可能な仕組みを作る。

ビジネスモデルはビジネスアイデアを、誰がどのように実行し、収益を得るかを体系化した仕組みです。ビジネスアイデアとは、「アイデアよりも実利的なビジネスモデルを構築する起点となる発想」と言い換えることもできます。ビジネスアイデアとは、アイデアをビジネスモデルに仕立てていく「媒介」と言えます。

アイデア → ビジネスアイデア → ビジネスモデル

いや、まだボンヤリしていますね。。もう少し、丁寧に言語化してみましょう。

「ビジネスアイデア」とは、「1:顧客に独自の価値を提供」し、「2:その結果として社会(市場)にインパクトをもたらす可能性を秘めた」「3:具体的な解決策としてのアイデア」である

冒頭からくどくどと「ビジネスアイデア」という概念について考察しているのには理由があります。ビジネスアイデアとアイデアは同一視されやすいからです。その結果、「発想は奇抜だが実現性の低いアイデア」が量産され、その大半が失敗で終わることになっているのが、今の新規事業開発の実態です。

アイデアを生み出すのは楽しいものですが、その斬新さだけでは事業は成立しません。「ビジネス」として実行可能なアイデアになってはじめて社会的に意味が出てくるのです。

発想法に関する言説は各種ありますが、「ビジネスアイデア」といえるものを生みだすものはそう多くはありません。もし皆さんが「ビジネスアイデア」を生み出したいなら、上記の定義を踏まえた以下の3つの問いに「YES」と答えられるアイデアであることが必須要件になります。

1)それは顧客に独自の価値を提供しうるか?

2)それは社会(市場)に何らかの変化やインパクトを及ぼしうるか?

3)それは具体的な解決策を伴うか?

本連載コラムの内容を書籍化しました。ぜひ、ご一読ください!